Юрий Фесенко. «ВСТАВАЙТЕ, ГРАФ»

|

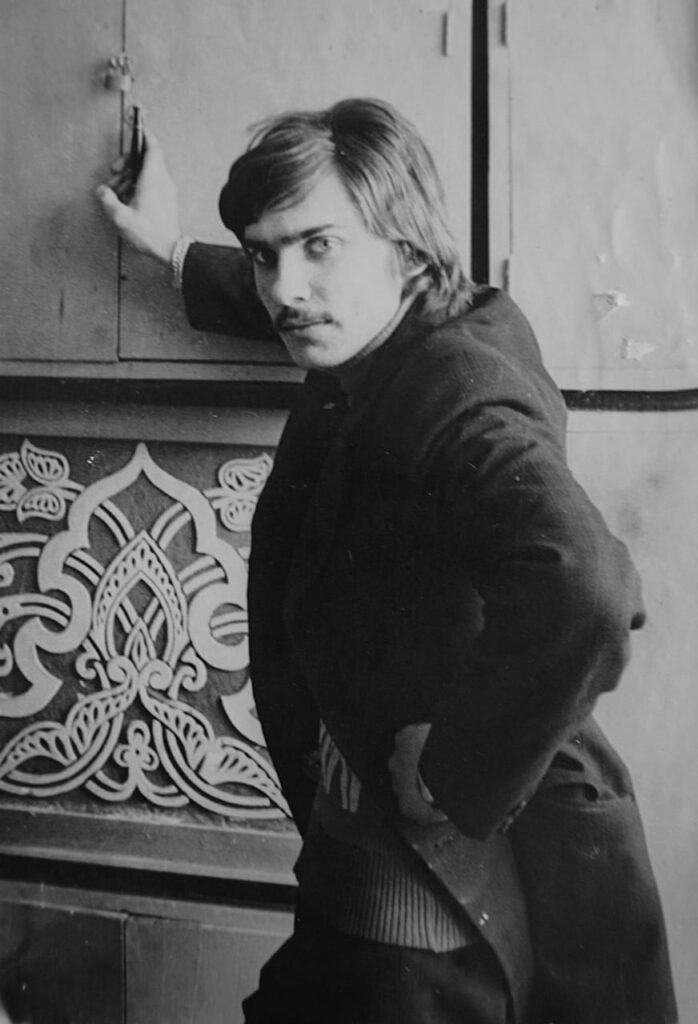

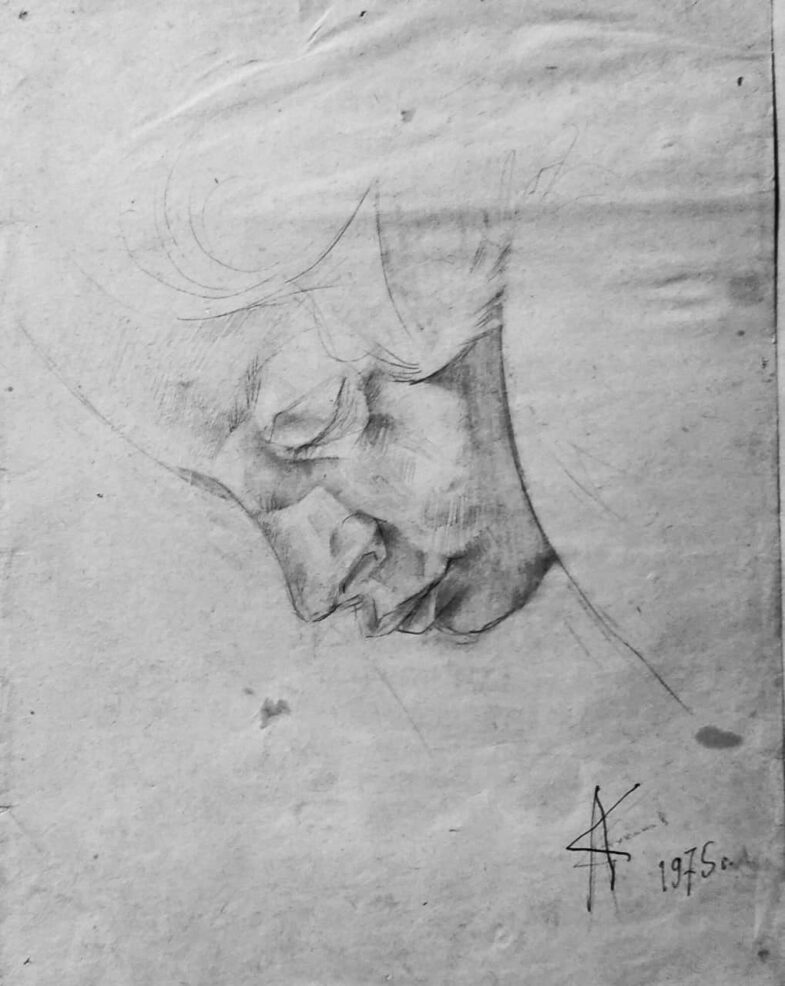

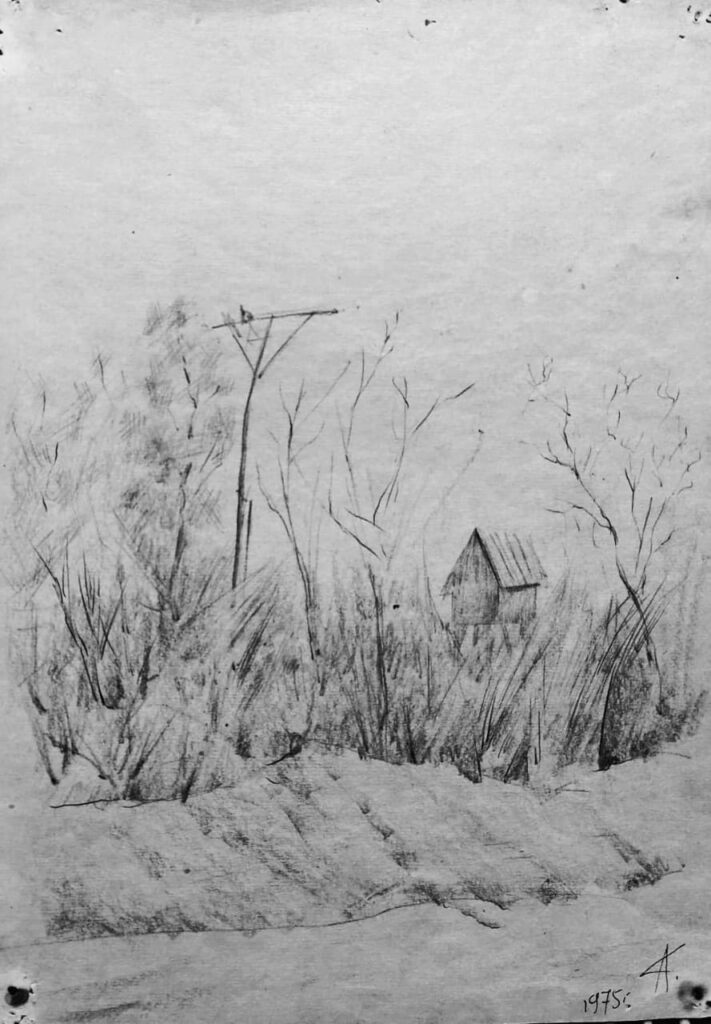

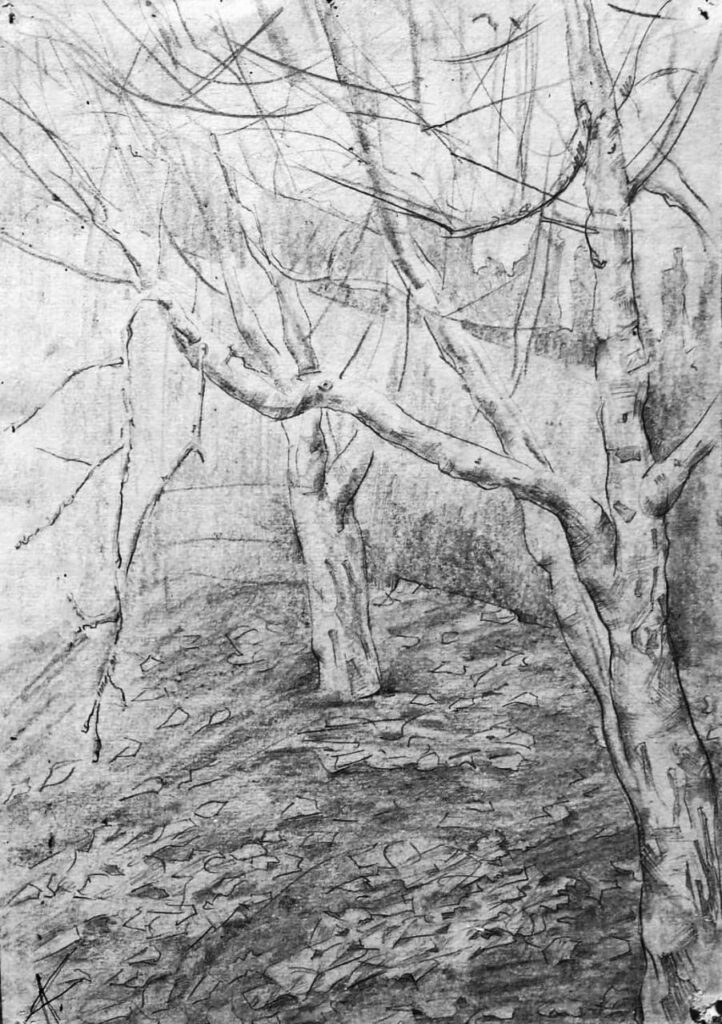

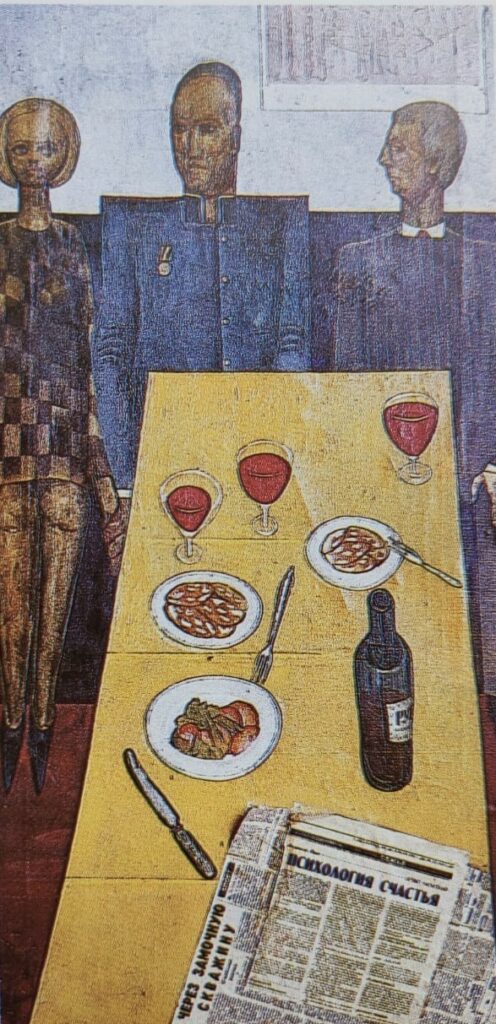

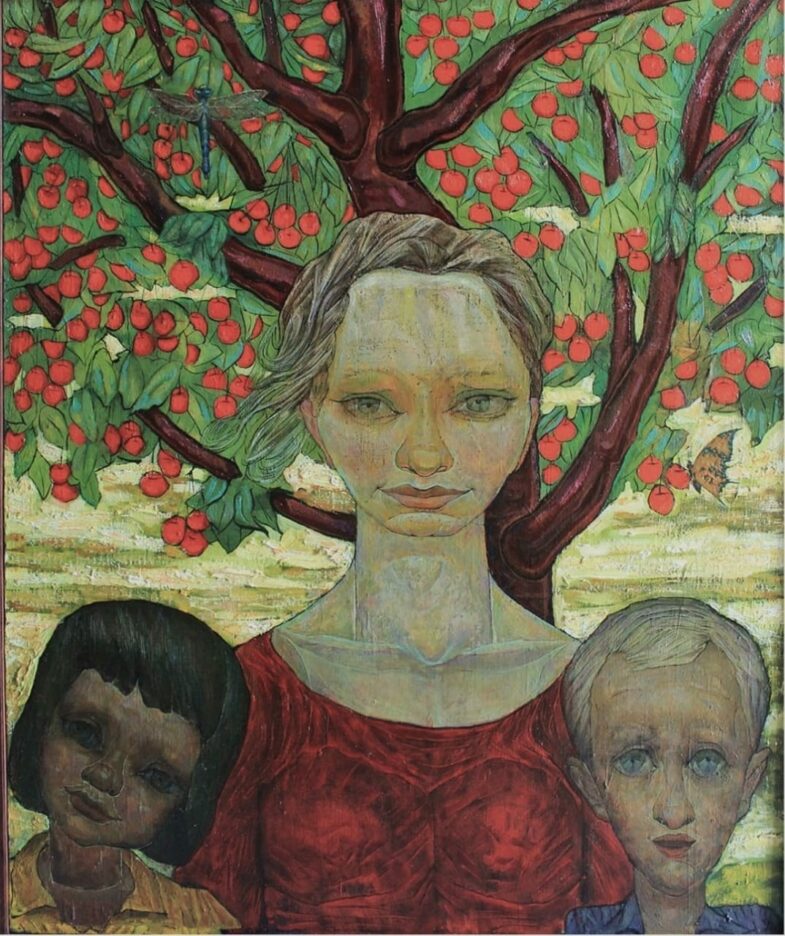

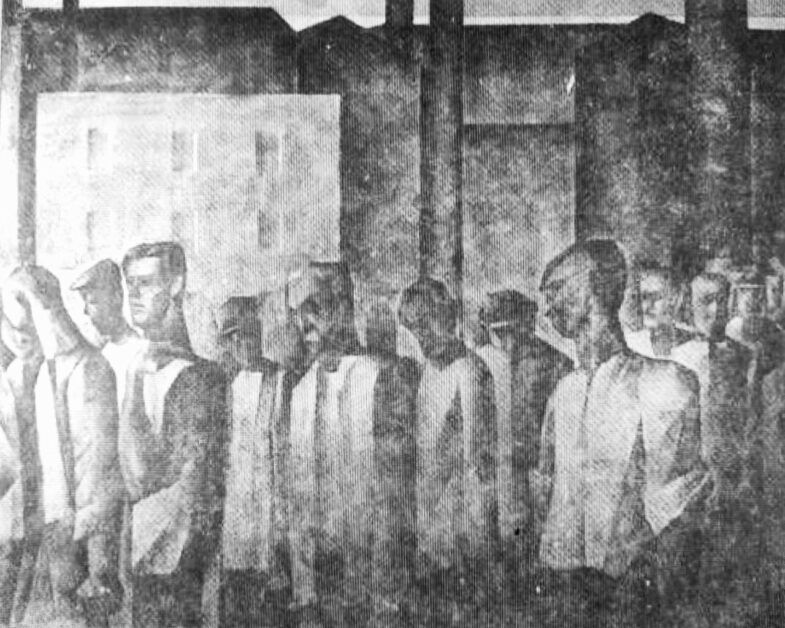

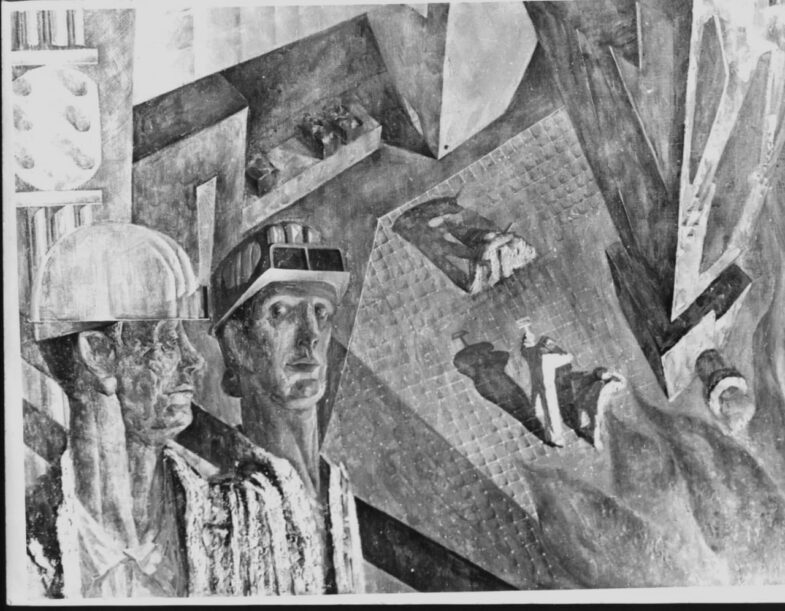

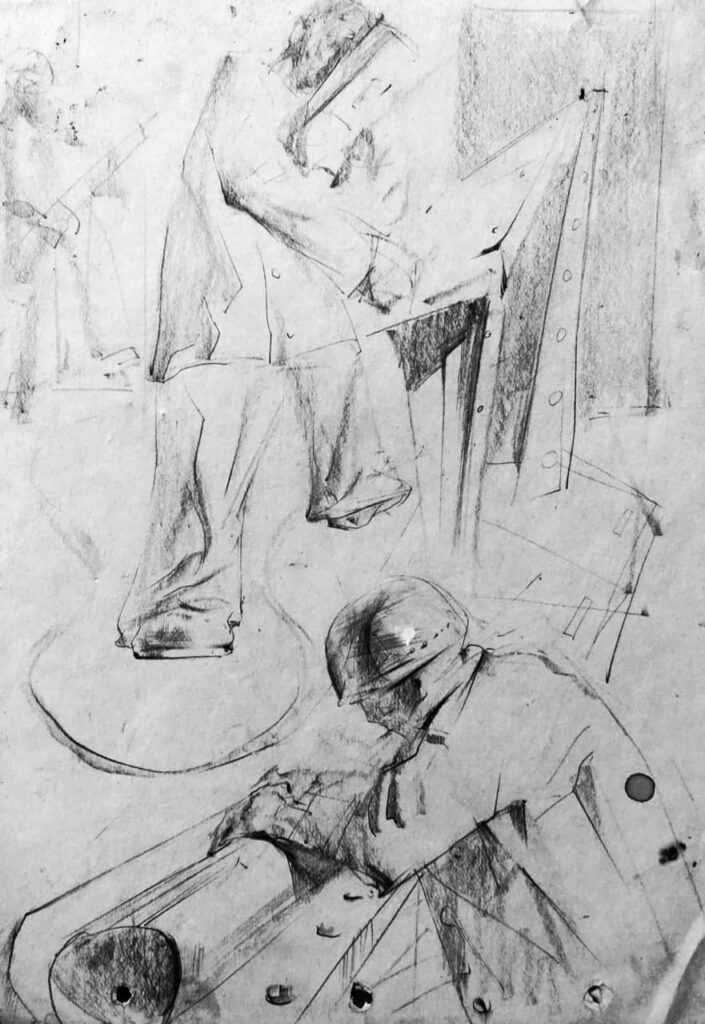

Часть 3. «Чудесные сталевары»  « А будешь верить чудесам, остаться можешь с носом!» Сергей Богомазов. Годы нашей дружбы с художником Леонидом Стукановым исчисляются пятилетками. И первая пятёрка хранит привкус моего студенческого пота, замешенного на неволе, приправленного каникулярной свободой (учёба — вид неволи). Наличию второго компонента этой причудливой смеси я обязан дружбе В мои таганрогские каникулы мы встречались с Графом, невзирая на существенную разницу в возрасте, довольно часто и даже моя мать, доброжелательно относясь к Стуканову, завидев его, идущего к нам через двор, порой говорила: «Опять поздно вернёшься…». И в ответ на моё: «Я ненадолго», качала головой. Ведь в начале 1973 года мы с ней осиротели и меня не оставляло чувство беспокойства за доставшееся ей одиночество. Можно представить, каково приходилось матери Леонида Стуканова, когда её, после репатриации и возвращения из Германии в конце сороковых годов, разлучили со своим ребёнком и потом не разрешали забрать его из детского дома. Думаю, события того времени существенно повлияли на их отношения. Мне не забыть её тревожный и вопрошающий взгляд, обращённый к уже взрослому сыну (она носила ему на работу обеды) и его ледяное: «Да, да, иди, иди…».  Увы, в те годы мы, не обращая внимания на семейные узы, много времени проводили вне отчих стен (у него, на двоих с матерью, было девять коммунальных метров и у меня немногим больше). Весь город стал для нас домом, а дружеское расположение теснило родительскую любовь. Что делать, тогда всё решала наша молодость… Эпизод «Земля» Итак, ранняя весна в городе! Центральный парк был одним из любимых мест для культурного и не культурного досуга (в провинции рюмочные не открывали, а кафе многим были не по карману). С последним боролись дружинники, и любителям вольной выпивки, к которым, в какой-то мере, относились и мы, приходилось маскироваться. Например, передвигаясь по аллее, незаметно для окружающих, отхлёбывать заветное пойло. Такой способ хорош, но не совсем подходил для общения. А если остановиться в укромном уголке, «заинтересовавшись» каким-нибудь парковым объектом, то комфорт обеспечен.  Чаще всего мы с Графом выбирали памятник Максиму Горькому, работы его первого учителя рисования, скульптора Валентины Руссо2, и, как бы любуясь игрой складок длинного гипсового пальто, запивали слова самым дешёвым вином. Больше всего нас интересовал Русский авангард начала прошлого века («В старой форме уже заключена новая, как в увядающей листве находится зародыш молодой»)3, но сведений о нём было крайне мало, да и собирать их приходилось по крохам, перебирая косвенные источники. Тогда в свободном доступе имелись только критические материалы с негативной оценкой. В тот раз Стуканов заразительно пересказывал историю о чудачествах футуристов Давида Бурлюка и Владимира Маяковского в Америке, о стакане смехотворного чая и о многом другом4. В ответ, я поделился с ним впечатлением об одной небыли, услышанной от старейшего преподавателя Харьковского художественного института Бориса Косарева5. Тот, рассуждая о феномене случайности в композиции, говорил о важности чувства меры для придания правдивости изобразительному сюжету. В качестве примера, он детально описывал, как однажды в гавань одесского порта заплыла пара огромных китов, и как они, под звуки марша, на глазах большого числа встречающих, мешали швартовке рыболовецких судов знаменитой флотилии «Слава»6. Недавно я узнал, что Косарев, в те далёкие двадцатые, будучи кубофутуристом, входил в творческое объединение «Союз семи»5, где приветствовалась практика подобных розыгрышей. Возможно, после нашего взаимного обмена небылицами, мне и показалось, что вместо раскатистого смеха Графа и его «Чудеса, да и только», я услышал припев детской песенки: «…Мир наполнен чудесами! Только эти чудеса люди могут делать сами!» 6 . Не буду утверждать, кажется, мы оба взглянули другими глазами на внушительную статую «Буревестника революции», вблизи которой нашли свой приют. Она гордо возвышалась над заросшим осокой небольшим водоёмом с певцами болот («…Воины, сюда! Сюда, лягушки из болота…»)7. Пролетарский писатель, игнорируя своё ближнее окружение из травяного яруса, гордо смотрел вдаль. Удивительно, но у подножья изваяния, среди осколков каменных глыб, почти у кромки воды, находилась ещё одна, значительно меньших размеров скульптура, фигурка сталевара10.  Казалось, что литой персонаж в защитном шлеме и с пробивным буром в руках (в старые годы рабочие называли его «пика») внимательно всматривался в тёмную глубь перед собой, готовясь с кем-то сразиться, возможно, даже с неизвестным обитателем той парковой лагуны. Не знаю, была ли история с китобойной флотилией виновником чудодейственного преображения маленького сталевара в чудо-богатыря нашей земли или причиной стал смех Графа, но помнится, что той весной пение лягушек казалось особенно сладкоголосым и, вероятно, поэтому чудеса искусства, проступившие сквозь почву обыденности, навсегда проникли в мою душу. Эпизод «Воздух» Осенью, вместо матери Леонида Стуканова, приходившей в дни зарплаты сына (деньги не держались в его руках), стала бывать другая женщина — тем летом вольный Граф превратился в семейного человека.  Вера преподавала в музыкальной школе, растила двух своих детей, и новый состав семьи требовал дополнительных бюджетных средств.  По старой памяти, заходя в ДХШ, я иногда заставал её у входной двери, ожидающей окончания занятий. Увы, для многих соотечественников выпивка стала лёгким способом снятия социальных проблем и Граф — не исключение. Переехав к жене в небольшой дом на Северном посёлке8, в такие «опасные» дни он возвращался с работы в её сопровождении. Вера выделила ему отдельную комнату под мастерскую и позже, Стуканов с благодарностью вспоминал те времена, правда, не без горечи сетовал на ограничение личной свободы. Вероятно, это и стало основной причиной всех последующих его холостяцких лет.  Как бы то ни было, но Вера смогла создать, хоть и на краткий срок, условия для работы, благодаря которым Стуканову и удалось написать ряд лучших его произведений. В их доме я был один раз и произошло это ранней осенью. Мои каникулы заканчивались в конце сентября и накопилось много дел перед отъездом, но отказаться от приглашения Графа и не побывать у него в мастерской мне казалось немыслимым!  Окно его комнаты выходило в типичный для Таганрога дворик с небольшим садом из низкорослых деревьев, обрамлявших кустистый огород. Ни стульев, ни другой меблировки в помещении не имелось — их заменял сам пол. Запах масляных красок и звучащая органная музыка9 делали невысокий потолок ещё ниже. Обнажённый по пояс хозяин стоял посреди комнаты и мучил резину эспандера, видимо, солнечный день, подобно спортивному снаряду, растягивал часы утренней зарядки, превращая их в «Рабочий полдень»10.  Холсты вдоль стен образовывали вокруг него разомкнутое каре. По одну сторону от двери размещалась вертушка «Вега» со стопкой пластинок (мальчишкой, Стуканов играл в духовом оркестре, и музыка сопровождала его все последующие годы), а по другую — этюдник с палитрой и незаконченной картиной. Такое расположение предметов и лиц рождало ассоциацию с репетицией какого-то построения для парада, а сам художник напоминал командующего эфемерным гарнизоном своих картин. Выдохнув «Ух ты!», я смог не только их рассматривать, но даже услышать авторские комментарии к той или иной работе. Сегодня, одни из них в музейных и частных собраниях, другие утрачены, а нахождение третьих пока не установлено. Исчезла в пожаре «Троица»11, посвящённая погибшим в 1969 году защитникам острова Даманский18. Газета с заметкой о том событии была документальной частью поминальной трапезы, и раскрывала сюжет картины. В конце восьмидесятых Стуканов сетовал на утрату этого текстового фрагмента, с досадой говоря о его замене, повлекшей другое прочтение сюжета картины.  Нет сведений о «Стачке» — холсте с линейным изображением гневно кричащих бронзовых лиц на фоне беспросветно-чёрного неба. Сохранились только акварели на эту тему, созданные автором по следам трагедии в Новочеркасске 1962 года19, но для прикрытия, он приписывал их стачке 1905 года. Бесследно исчез акварельный портрет художника Александра Жданова, где его прямоугольная фигура с молотком в одной руке и гантелей в другой, широко расставив ноги и глядя в глаза зрителям, явно предостерегала их от лишних вопросов.  Очевидцем нашей встречи была Вера с дочерью и сыном, вернее, только что законченный её портрет с детьми под вишнёвым деревом. Краска ещё не высохла и их лики на холсте не были покрыты лаком. Мне они показались созданными давным-давно и, пройдя через толщу истории искусств, только случайно задержались в мастерской Стуканова. В любом случае, я рад, что его «Вишня»12 цела и этот посвящённый материнству холст теперь защищён музейными стенами.  За разговором мы не заметили, как прошёл рабочий полдень. Граф, скрестив ноги, уселся перед начатым холстом и стал перебирать краски, а мне пора было возвращаться к домашним делам. Я начал собираться, но неожиданно он заговорил снова и время опять растянулось. Выяснилось, что власти города поручили молодым авторам поиск нового лица человека-труженика, с демонстрацией будущих произведений на областной выставке. Не помню, как и почему, Стуканова записали, и тем самым вынудили его в группе соратников, с неохотой, плестись на Таганрогский металлургический завод.  Всё изменилось, когда они предстали перед дышащей жаром мартеновской печью. По словам Графа, цвет и огонь были такой интенсивности, что возникшее гремучее соединение опасности с красотой, исходящее от творения человеческих рук, окрыляли и приземляли мысли, вызывая противоречивое желание убежать и остаться. Наверное, вулканическое извержение, несущее гибель земной тверди, рождает в нас надежду на спасения в небесах, забывая, что мы всё ещё на земле. Нет ничего удивительного в том, что потомки жертв Везувия придумали аэрофутуризм с его аэростихами и аэрокотлетами, объединяя еду с возвышенным представлением о ней. Так и Стуканов, говоря об угрозе, исходящей от «ядовитых» цветовых оттенков расплавленного метала, льющегося из гигантского ковша, следом, с восторгом рассуждал о живописном «мясе» увиденного («…стихов виноградное мясо»). Рассказывая, он энергично смешивал на палитре жёлтый стронций с оранжевым кадмием для заливки расплавленного металла в «ложку» сталевара и, казалось, красками иллюстрировал свои переживания.  К сожалению, судьба холста неизвестна. Сохранилась только чёрно-белая репродукция13. Но даже по такому скупому слепку с картины, можно ощутить воздушный разрыв между небольшой группой сталеваров, занятых своим делом, и двумя персонажами на переднем плане, в рабочих касках, напоминающих шлемы авиаторов, какими они были на заре эры воздухоплавания. Явная отстранённость этой пары от процесса производства заставляет поверить, что Эфир им ближе, чем Гефест14, как и основные задачи девятой пятилетки,24не входящие в круг их интересов. Не могу отделаться от мысли, что лица этих скорее пилотов, чем сталеваров, имеют сходство с физиономиями ницшеанствующих горьковских босяков25, проходящих «… мира и горя мимо…»15 ради братского объятия с небом. Не знаю, мыслил ли так Стуканов, смешивая на палитре «ядовитые» краски, задумывал ли он такими своих персонажей и какое воздушное пространства они теперь покоряют в своих тёмных защитных очках и рабочих касках сталеваров? Кажется, на выставку картину взяли, но про это Граф никогда мне не говорил. Думаю, стеснялся. Москва, август 2024 При содействии галереи Zhdanov Редактирование: Галина Пилипенко  КОММЕНТАРИИ 1.эпиграф. Сергей Богомазов. «Песенка о чудесах» из аудио-сказки «Старик Хоттабыч». 2. Руссо Валентина Владимировна — таганрогский скульптор, педагог. 3. Анри Фосийон «Жизнь форм». 4. Владимир Маяковский «Как я её рассмешил» 5. Косарев Борис Васильевич-художник, педагог. 6. Китобойная база «Слава»- флагман антарктической китобойной флотилии. 5. Группа «Союз семи» — харьковское объединение художников-кубофутуристов 1914-1919 гг. 6. Сергей Богомазов 7. Велимир Хлебников «Бунт прокажённых» 10.»Сталевар» — работа таганрогского скульптора Галины Шурша. 8 .»Северный» — район Таганрога. 9. «Бранденбургские концерты» Баха. 10.»В рабочий полдень» — музыкальная передача Всесоюзного радио для трудящихся СССР. 11. Пограничный конфликт между СССР и КНР 1969 года. 19. «Новочеркасский расстрел» — бунт рабочих электровозостроительного завода в ответ на повышение цен в 1962 г. 12. Выходные данные работы «Вишня». 13. Выходные данные работы «Сталевары» 14. Бог огня в мифологии Древней Греции. 24. Девятый пятилетний план развития народного хозяйства СССР 1971-1975 гг. 15. Иосиф Бродский «Пилигримы» More from my site |